Es cierto que el lenguaje está vivo, que responde al uso que la generalidad hace de él, modelándolo, puliéndolo y dejando en la cuneta los términos obsoletos o tan recargados que no cumplen la función necesaria de ayudar a comunicarnos entre nosotros.

Pero una cosa es modernizar la lengua y otra reducir sus posibilidades, limitando o descartando el uso de elementos imprescindibles que le aportan la capacidad de hacerla, como es el caso del español –o castellano, sí, que son sinónimos— un idioma potente, versátil, flexible y universal.

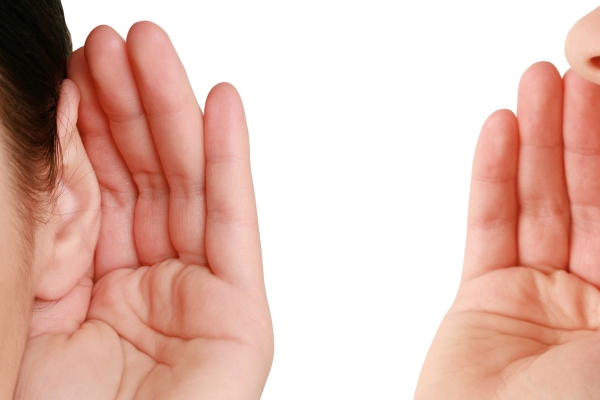

Y, con la idea de que sirva como ejemplo, traigo a colación ese fenómeno actual que hace que la mayoría de los usuarios de nuestra lengua se parezcan mucho, si no es que los hace exactamente iguales. Hoy día, y no creo que tenga nada que ver la pandemia, los hispanohablantes son totalmente sordos. Casi nadie en España e Hispanoamérica es capaz de oír; eso sí, todos escuchan, o tratan de hacerlo.

Resulta difícil dar con la clave de lo que ha acontecido para que haya desaparecido del léxico un verbo tan importante como es oír, más si tenemos en cuenta que el lenguaje tiende a la economía, y es más corto decir oír que escuchar, por más que las dos palabras signifiquen cosas distintas.

Llamamos oír a la capacidad de percibir sonidos, a una facultad proporcionada por el sentido del oído, que capta las ondas audibles –no escuchables— que se producen y las transmite a nuestro cerebro.

Escuchar, en cambio, es prestar atención a lo que se oye. Es una actitud, un deseo, un interés…

Sin embargo, a nadie oigo decir algo distinto a “¿me escuchas?”, cuando es evidente que la pregunta correcta sería “¿Me oyes? ¿Me puedes oír?”, dando por sentado el interés de la otra persona por saber qué estás intentando decirle.

Existe la misma diferencia que entre ver y mirar. Uno puede mirar hacia muchos sitios, pero no ver lo que desea. La niebla o la oscuridad nos impide ver, por más que miremos una y otra vez en todas direcciones.

Mirar, siempre miramos en cuanto tenemos los ojos abiertos, pero no siempre logramos ver lo que queremos. Un ciego mira, pero no ve.

Así mismo, podemos escuchar, pero no llegar a oír lo que deseamos.

Puede parecer complicado, pero no lo es.

Por ejemplo: una funcionaria puede estar oyendo la radio mientras trabaja con su ordenador, pero no la está escuchando –no le está prestando atención— porque acaba de descubrir un error en el documento que ha tardado dos días en redactar para entregárselo a su jefe.

Del mismo modo, uno puede oír despotricar a la suegra charlatana que viaja en el asiento de detrás, mientras conduce, pero no la escucha, porque maldito el interés que tiene en la cháchara aburrida de la buena señora.

Todos oímos sin remedio, sin poderlo evitar; las orejas no tienen párpados, y sólo usando eficaces tapones podemos ahorrarnos la tabarra del taladro neumático, los martillazos de la obra en la casa de al lado o las sirenas de las ambulancias. Pero no pretendemos en ningún momento escuchar nada de eso, so pena que estemos algo desequilibrados mentalmente.

Por el contrario, podemos tratar de escuchar con todo interés del mundo lo que nos dice nuestra amante a través del teléfono que, si la cobertura falla, no podremos oír su deseada voz.

Y no este el único caso en que la moda, o la falta de conocimiento, nos hace ir desbarrando por senderos que mueven a la risa, cuando no a un ligero desprecio al comprobar cuánto falta por hacer para que la mayoría use el idioma sin pretender privarlo de sus avances.

Últimamente se repite mucho –demasiado— la frase de que “el estado de alarma decae”, o que “ha decaído el pasado día tal o cual…”

Porque, vamos a ver: decaer significa: “Perder fuerza o intensidad poco a poco, pasando de un estado positivo a otro negativo”, y todos sabemos que el Estado de Alarma cesó, quedó suspendido o se abolió un día concreto, el 9 de mayo, y no ha ido perdiendo fuerza lentamente conforme pasaban los días.

Porque la decadencia, que es de donde deriva el verbo del que hablamos, alude a “un proceso de debilitación o pérdida de plenitud”, y también al “principio de debilidad o de ruina, tanto en el orden material como en el espiritual”.

Por eso las civilizaciones, los imperios, las culturas entran en un proceso decadencia, pero no desaparecen de un día para otro, y mucho menos a partir de una hora determinada.

Una ley, una norma no puede decaer, comienza y acaba, como un partido de fútbol, que empieza y termina cuando el árbitro así lo ordena –por más que las energías de los jugadores puedan ir decayendo conforme pasa el tiempo sin conseguir meter el esperado gol—. Lo mismo un año, que empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, pero no decae lentamente a partir de julio para convertirse en otra cosa.

No sé a qué clase de enunciador o comunicador se le ocurrió la parida verbal de decir que “el Estado de Alarma decaerá el próximo día tal a tal hora…”, pero, como en muchos otros casos, en cuanto se vislumbra un término que parece ocurrente y hasta culto, la mayoría de mis amigos de los medios de comunicación se lanzan, sin pensárselo dos veces, a copiarlo y reproducirlo sin medida, y sin caer en la cuenta de que ese frenesí insensato acaba por obligarles a hacer el ridículo en lo que es el uso de su herramienta principal, la lengua.

No vamos a entrar ya en el efecto generado por el uso del lenguaje inclusivo que, si obedece a unas lícitas y determinadas premisas sociales, al menos podría haberse definido correctamente, ya que no cuela decir que “la presidenta es muy inteligente”, sino que habría que modificar del mismo modo el segundo término para que fuera inteligenta; no resulta muy inclusivo llamar ponente a la encargada de plantear un asunto ante una asamblea, ya que, si seguimos la regla, debería ser la ponenta, que, además, a lo mejor es residenta en la misma localidad en la que ejerce.

Del mismo modo, puede resultar ofensivo llamar ciclista al tipo que monta en bicicleta, o dentista al profesional que te arregla los dientes, con lo que deberíamos ir preparándonos para el uso de ciclisto y dentisto.

Otras veces, hay que reconocerlo, es el propio idioma el que levanta obstáculos para un uso apropiado, y es necesario esforzarse en aprender, cual si se tratara de ir a la autoescuela para poder manejar un vehículo de controles algo enrevesados.

No hace mucho oí que a, un fulano, la policía lo había disparado, y me precipité hacia el televisor para ver en qué clase de cañón habían metido al delincuente con ánimo de lanzarlo por los aires. Porque “disparar” es un verbo transitivo –y entiendo que alguno ponga gesto cansado y suelte un “ya estamos”—, aunque no está de más apuntar que los transitivos necesitan dos actores o dos argumentos (y que hay incluso verbos que pueden usarse como transitivos e intransitivos, dependiendo de la frase); pero, por resumir y no aburrir: se disparan las balas, o las flechas, y a las personas “les disparan” esas cosas cuando de agredirlas se trata.

Y ese “le” es invariable para el masculino y femenino: “a la perdiz le dispararon los cazadores”, en tanto que el “lo” debe ser “la” en el caso del femenino: “el arquero colocó la flecha y luego la disparó”, o “el soldado preparó el misil y luego lo disparó”. Aunque no sé qué es peor, si que al pobre hombre del principio “lo” dispararan con una catapulta o que, en realidad, “le” dispararan siete tiros.

La lengua, ya lo decíamos antes, está viva y sujeta a cambios constantes que la hacen adaptable a los tiempos y a las necesidades de incorporar o inventar nuevos términos, pero siempre con el objeto de seguir permitiendo comunicarnos y expresar con precisión las ideas, que es para lo que sirve, y gritarle al teléfono aquello de “no te escucho”, no hace más que privarnos del significado exacto y sacarnos de la duda de si el otro habla bajito, si está fallando la cobertura o es que, realmente, el que vocifera no quiere atender por más tiempo lo que tratan de decirle.

![]()