Por Francisco Robles

La inmigración en España es un fenómeno de un peso demográfico considerable a partir de la última década del siglo XX, y a partir de entonces su ascenso fue notable, llegando en 2010 a suponer más del 12% de la población, y tras varias vicisitudes, actualmente llega hasta casi el 20%, es decir, de los 49 millones de personas que vivimos en España, más de 9,5 millones son personas nacidas en el extranjero. En esto no somos una excepción, pues en otros países de nuestra órbita europea, en el período 2015-2020 aumentó un 16%, pasando de 75 a 87 millones de inmigrantes, de los que cerca del 50% eran no europeos.

En España la América Latina y África, y en menor grado los países de la Unión Europea, suponen el mayor origen de la inmigración en España, y en cuanto a su país de origen, a finales de 2024 el primer lugar lo ocupaban el casi millón de marroquíes, que junto con los más de 265.000 colombianos y más 212.0000 venezolanos, fueron los tres primeros focos de este fenómeno demográfico, con claras y fuertes consecuencias económicas y sociales.

Esta necesaria introducción del verdadero calado de la cuestión -el mestizaje cultural de nuestra sociedad-, nos lleva al tema a través de una queja habitual, sobre todo de las personas mayores –de edad y socioculturalmente-, de cómo en España vamos adoptando hábitos de otras culturas, naciones o pueblos, abandonando cada vez más las propias; en especial se señala –por estas personas mayores- a la juventud como responsable de ese abandono, y sin que ello sea un axioma, lo cierto es que cada vez son más frecuente entre nuestros jóvenes, hechos como el no ir a misa o no casarse por la iglesia –por citar cuestiones que afectan a la religión de mayor implantación en España-, aunque hay muchos otros ejemplos fuera del ámbito de la fe que profesen, como el vivir al día –es cierto que su situación económica en gran medida así lo fuerza-, la escasa preocupación por el ahorro, la cada vez mayor práctica del alquiler frente a la compra de la vivienda habitual, o el poco/nulo control de gastos extraordinarios en viajes, celebraciones, etc…

Con los condicionantes y consecuencias expuestas, hay que decir ya que la juventud no es la responsable del abandono de las tradiciones, sino que lo que está ocurriendo es la consecuencia del continuo cambio social, una sociedad es un ente vivo porque sus componentes lo son, y por lo tanto sensibles a los factores externos y susceptibles por ello de experimentar cambios, que en nuestro caso se expresan mayoritaria pero no exclusivamente en nuestros jóvenes.

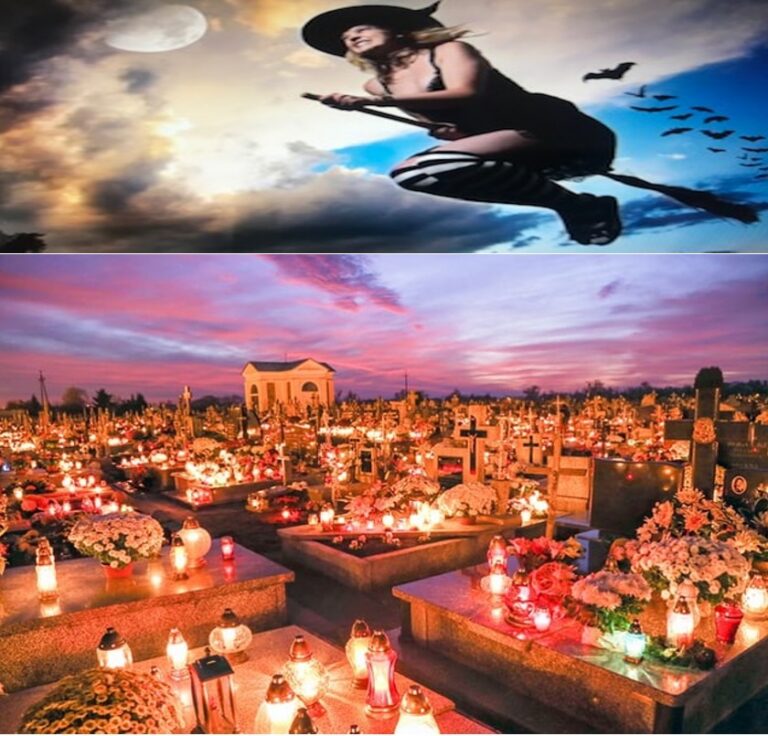

La celebración del Hallowen, el día de todos los santos y el día de los difuntos -diferentes pero que pueden tener una parte común-, pueden ser un ejemplo de lo expuesto, su ancestro es el Samhein celta, que se celebraba hace ya 2000 años en los países anglosajones de Europa, para celebrar el fin de la recogida de la cosecha y la llegada del frío, y era el día en el que las almas visitaban a sus familias -de aquí viene su relación con la tradición cristiana-, existiendo ya tanto la tradición de disfrazarse como de gastar bromas, sobre todo por los más jóvenes. Con el tiempo y su traslado a Estados Unidos se produjo su eclosión allí y por ende casi mundial, en especial en el mundo infantil, debido al ardor docente en el tema en España, donde se disfraza hasta el apuntador.

La tradición cristiana de estos dos días -el día 1 es el de Todos los Santos y el día 2 es el dedicado a los Fieles Difuntos-, deriva del culto a los difuntos que murieron defendiendo su fe durante los primeros siglos de la Iglesia, y en el siglo VIII se oficializó -por decisión del papa Gregorio III que consagró una capilla en la Basílica de San Pedro- y más tarde se extendió a todo el mundo cristiano por el papa Gregorio IV en el siglo VII. La elección de la fecha fue una clara contraprogramación al Samhein, y por facilitar su hábito entre los pueblos de reciente conversión.

Hallowen muestra sus prosaicos móviles de fiestas paganas, disfraces de dudoso gusto o estética y bromas –que a veces llegan a ser gamberradas rozando el delito-; mientras que por el contrario las fiestas cristianas promueven el reconocimiento y respeto a sus difuntos ilustres, y el recuerdo a todos los mayores difuntos, siendo desde hace siglos motivo de reuniones familiares, incluso con un sabor propio de los dulces habituales de estas fechas (huesos de santo, mazapanes rellenos de yemas, buñuelos de viento y los panellets típicos de Cataluña. Y la castaña, tan de temporada en esta época, reina en nuestras calles y pueblos, y centran a su alrededor reuniones y tradiciones populares, muy variadas y ricas a lo largo de nuestra España menos urbanizada.

Sirva esta comparación para ver con un mínimo rigor analítico lo que nos traen las nuevas culturas, que sin duda realizan aportaciones a la riqueza cultural –como lo aporta sin duda el mestizaje de toda índole-, pero a veces su degradación a los extremos sin control hasta llegar al libertinaje, no colabora a la tolerancia y menos a la convivencia proactiva y enriquecedora de las culturas que la globalización del mundo actual ocasiona.

No puedo, ni debo, ni quiero finalizar sin responder la pregunta retórica del titular de esta colaboración, la realidad de nuestra sociedad arroja datos que hacen incuestionable, la imprescindible convivencia de las culturas autóctonas y las que llegan con la inmigración, sólo es posible la pervivencia de nuestra sociedad democrática desde el enfoque del “and” -el y o el con-, el versus –contra- sólo traerá la prevalencia provisional de una parte, ya que tarde o temprano, la realidad social se impondrá, y siempre será más recomendable su establecimiento desde la convicción de la necesaria, justa y respetuosa convivencia.

Pero si ello no ocurre, no quedará más remedio que aplicar el que no puede ser lo mismo ser español o residente legal que estar ilegalmente en España.

![]()